2025年暑假,为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,引领广大商科学生深学、细悟、笃行习近平经济思想,真实感受党的十八大以来革命老区高质量发展,上海师范大学商学院精心组织15名“香樟缘”远程教育工作室师生团队、商学院习近平经济思想专论课程宣讲团来到江西赣州大余县、信丰县、于都县,福建三明泰宁县等地,以习近平经济思想中乡村振兴战略、区域协调战略、“三农”工作等重要论述为引领,深度融合商科专业特色,围绕校地共建、产业调研、乡村治理、助农直播、红色传承等专题开展暑期三下乡活动。

“香樟缘”师生团队关注中西部地区产业发展,助力缩小城乡差距已有十年之久,特别在党的二十届三中全会召开以来,在以经济体制改革为牵引,全面深化改革推进中国式现代化的理念引领下,团队在此次实践活动中紧密围绕习近平总书记对江西、福建等地发展的重要指示精神,以习近平经济思想专论课程理论宣讲、村镇企业社会调研、上海与深圳对口支援帮扶观察、实践基地实景课堂、红色文化及改革发展行走课堂的形式,追寻赣闽革命老区红色记忆,把握革命老区高质量发展的时代脉搏,讲好对口帮扶政策与乡村振兴的红色故事。

一、青春整装,使命出征:筑牢实践根基,凝聚奋进力量

乡村振兴是实现中华民族伟大复兴的重要任务,青年学子应勇挑重担,在实践中践行使命。7月4日,“沪鹏牵闽赣 香樟助振兴”——2025年暑期赴赣“三下乡”支教助农活动出征仪式暨行前会在上海师范大学奉贤校区召开。商学院党委书记张春丽出席仪式并强调:“安全是实践的前提,成长是实践的目标。希望同学们在乡野间磨砺意志、增长本领,将习近平经济思想融入实践,把论文写在祖国大地上。”学生工作负责人王虹老师详细阐释活动目标:“此次实践要聚焦‘产业发展、城乡交流、红色传承’三大方向,深入学习领会习近平总书记关于构建新发展格局、推动高质量发展等重要论述,既要深入观察,更要主动作为,展现新时代商院学子的责任与担当。”

7月8日清晨,阳光洒满行囊,团队师生踏上征程,奔赴江西赣州大余县青龙镇。抵达后,迅速与当地干部对接,敲定企业走访、助农直播、红色寻访等系列活动日程,以饱满热情开启了这场“知行合一”的乡村振兴实践之旅。

二、校地携手,党建领航:共建实践基地,共探振兴路径

2023年10月,习近平总书记在江西考察时指出:“中国式现代化既要有城市的现代化,又要有农业农村现代化。”校地共建是推动乡村振兴的重要举措,要让高校的智慧与力量在乡土扎根,助力实现农业农村现代化。7月11日,江西赣州大余县青龙镇党群服务中心内掌声阵阵,上海师范大学商学院与青龙镇党建共建协议签署暨“乡村振兴实践基地”揭牌仪式在此举行,正是对总书记指示精神的积极响应。

仪式上,商学院副院长崔百胜与青龙镇副镇长王财香郑重签署协议,随后与大余县委党建和人才服务中心主任邹路生共同为基地揭牌。揭牌后,崔百胜以《为缩小城乡差距,构建可持续发展的城市与社区而贡献才智》为题授课,结合青龙镇实际案例,深入剖析城乡融合发展的路径,强调要以习近平经济思想为指导,推动产业发展,促进城乡要素流动。商学院习近平经济思想宣讲团成员关博文以《把创新发展的主动权牢牢掌握在自己手中》为题,号召青年以创新驱动乡村振兴,在实践中践行新发展理念。大余县委组织部部长王峰对团队师生用高校理论知识与实践经验,为破解乡村发展难题提供新思路的行动予以肯定。

这一举措不仅是“党建+乡村振兴”模式的生动探索,更是上海师范大学商学院搭建“高校服务地区经济发展”的长效平台。它标志着校地双方将在人才培养、产业规划、文化传承等方面开展深度合作,切实把学习贯彻习近平经济思想转化为实际行动,让“纸上蓝图”转化为“田间实景”。

三、科技赋能,产业兴农:解码特色经济,激活发展动能

创新驱动发展是我国经济发展的第一动力。从果园到车间,从山地到云端,赣闽大地的特色产业正以“科技+创新”的双轮驱动焕发生机。商学院暑期“三下乡”团队深入江西赣州、福建三明等多地,探寻产业振兴的“密码”,深入践行习近平经济思想。

(一)果园牧场里的科技创新

7月9日,团队首站来到赣州袁森态鹰嘴桃种植基地。负责人袁道武带着师生穿梭在桃林间,指着树干上悬挂的“特殊塑料瓶”介绍:“这是我们创新的环保防虫法,涂抹专用杀虫剂后,既能防虫害又不污染土壤。”从服装业转行种桃的他,曾三顾茅庐请广州师傅指导,在当地县镇政府扶持下攻克技术难关,如今用十余年心血培育的桃园年产值稳步提升,成为“科技兴农”的典范。

同日下午,江西香草农业科技有限公司的千亩脐橙基地里,无人机正穿梭打药。创始人曹飞用来自政策护航、市场认可和守正创新的“三个信心”解锁企业发展密码:政策护航让企业安心——政府修水池、补黄龙病防治经费,2023年霜冻灾害时协调工会采购助其渡过难关;市场认可让产品走俏——“虎眼山”脐橙通过抖音、小程序年销150万斤,斩获赣州市金奖;守正创新让产业扎根——投入1500万元实现水肥一体化,带动50多户农户增收,生动体现了创新在农业产业发展中的关键作用。

此外,在江西养好牛牧业有限公司,创始人管海晨先生带领团队参观了花园式牧场、现代化牛舍,当地的牛过上了“喝啤酒、听音乐”的惬意生活。从放弃广州高薪岗位到回到大余县白手起家,再到创新商业模式带动农户就业增收,是因为他看到了这片红土地能结出“金果实”的潜力。管海晨先生向师生团队讲述了自己的创业初心与经历,也为学生们上了一堂生动的就业指导课程。这些发展历程,正是对习近平总书记关于构建新发展格局的积极响应,通过科技创新与市场开拓,提升了产业的竞争力与抗风险能力。

(二)车间里的产业升级

7月10日,团队走进信丰县,见证科技如何重塑传统农业。在农夫山泉脐橙加工基地,第七代光学分选仪正以每秒150张高清成像的速度给脐橙分级,一台机器替代200名工人的工作量;物联网系统实时监测10万亩果园墒情,水肥利用率提升40%。从1978年千人会战垦荒种橙,到如今年加工20万吨的智能生产线,信丰脐橙的50年,是农业现代化的缩影。这一转变彰显了科技创新对传统农业产业升级的巨大推动作用,是贯彻习近平经济思想中关于培育发展新质生产力要求的生动实践。

信明科技创新园内,脐橙酥、陈皮酸枣粒等产品陈列整齐。行政副总裁许世芳讲述:“上世纪90年代,我们首创‘订单农业’帮农户卖萝卜;2015年攻克72次配方改良,用脐橙酥破解滞销难题,现在带动2100多户果农致富。”而太阳花食品工业公司则将甜玉米加工成罐头远销欧美50国,用“小罐头”撬动“大产业”。这些企业通过创新产品形式、拓展市场渠道,实现了产业的升级与发展,为乡村振兴注入了新动力。

(三)大棚里的特色农业

7月14日,团队走进于都梓山富硒蔬菜产业园、于都禾丰镇兰花小镇,感受特色产业园助推乡村发展,绘就富硒农业与特色种植的乡村新图景。2019年5月,习近平总书记来到于都梓山富硒蔬菜园嘱托:“一定要把富硒这个品牌打好。”依托当地独特的富硒土壤资源,如今的于都梓山富硒蔬菜产业园采取“龙头企业+合作社+基地+农户”模式,建成集种植、加工、冷链物流于一体的全产业链体系。已培育出富硒丝瓜、茄子、辣椒、苦瓜等蔬菜,主要种植全年蔬菜产量达6万吨,产值3.6亿元,产品直供粤港澳大湾区、搭乘中欧班列出口国外。依靠富硒蔬菜种植,带动当地1100余人就业。

同时,于都禾丰镇兰花小镇以兰花为媒,建成全国最大的单体兰花生产基地,形成“产业+文旅+消费”的消费融合发展模式。万余平智能温室大棚中种植1700余个兰花品种,年产兰花3800万盆,远销日本、韩国、东南亚及国内一线城市,年销售额达2.5亿元。两大产业园的蓬勃发展,为于都县乡村振兴注入强劲动力,成为县域特色产业高质量发展的生动实践。

(四)山海间的合作共赢

1997年4月,时任福建省委副书记的习近平同志在三明调研时,提出:“绿水青山是无价之宝。”他充分肯定了泰宁“旅游兴县”发展思路,叮嘱“一定要好好保护环境”。2024年10月,习近平总书记在福建考察时强调,要推进文化和旅游深度融合发展,把文化旅游业培育成为支柱产业。在沪明对口合作的大局下,上海锦江国际集团与三明市展开深度合作,合资成立了“福建环大金湖发展有限公司”,共同打造了泰宁锦江国际度假酒店项目。7月15日,团队来到福建三明泰宁县环大金湖发展有限公司,负责人蒋轶弢揭秘沪明合作的“文旅密码”。“我们深挖红军街、‘一条鲤鱼故事’、上清溪全国劳模排工等事迹,让红色资源与生态旅游融合,年底还要举办沪明文旅论坛。”而泰宁锦江国际度假酒店这座投资5亿元的五星级酒店,融入绿色微电网技术,开业后带动金湖景区散客量增长15%。2024年,环大金湖度假区接待游客超50万人次,成为“山海协作”的标杆。这一案例体现了三明在习近平新时代中国特色社会主义思想的指引下,充分发挥自身优势,加强区域合作,推动文旅产业发展,为经济高质量发展注入新活力。

四、扎根基层,治理增效:倾听乡土声音,探索振兴良方

中国共产党百年乡村治理实践证明,坚持党建带群建,构建多元协同治理体系,并借助科技手段提升治理效能,是提高乡村治理水平的关键所在。7月9日至14日,团队深入江西赣州乡村一线,从老书记的奋斗史到数字化治理的新探索,触摸乡村治理的“脉搏”,深刻领会习近平总书记以人民为中心的发展思想。

(一)老书记的“吃亏哲学”

“党员就是服务员,村干部要会沟通、能执行、肯奉献。”在青龙镇河南村,曾任村书记的刘洪炳向师生讲述了四十载基层故事。从80年代30元月薪时垫付医保,到自掏腰包修路,他用“吃亏精神”化解殡改、土地流转等难题。“乡村振兴不能只修广场,关键要有产业!”他的呼吁道出了基层对“兴业留人”的期盼,也体现了基层干部在乡村治理中践行以人民为中心发展思想的担当与奉献。

(二)巡河路上的治理实践

烈日下,团队跟着河南村干部沿河岸巡防,险峻堤坝旁,“两个竹竿、一块警示牌、一根救生绳、一个救生圈”的“四个一”设施格外醒目。“这是两个月前刚竣工的拦水坝,既能防洪,又能防溺水。”村干部的介绍,让师生体会到乡村治理的细致入微。在乡村治理中,保障人民群众的生命财产安全是重中之重,这一举措正是以人民为中心发展思想的具体体现。

走访脱贫户刘财生家时,这位退役武警的故事令人动容:“政府给无息贷款、搞种植培训,让我从靠天吃饭到年收入稳定。”从粮票时代到电商助农,他的家庭变迁,是国家脱贫攻坚与乡村振兴的微观缩影,彰显了党和国家政策对人民生活的积极影响,是习近平总书记关于增进民生福祉重要论述的生动实践。

(三)数字化的赋能路径

7月14日,于都县禾丰镇的习近平经济思想专论课程宣讲团实景课堂中,商学院余运江教授带来“数字赋能乡村治理”方案:“借鉴长三角经验,建数字基建、推农产电商、引青年人才,让乡村有活力。”镇党委书记刘峰表示:“这些建议很接地气,我们会结合实际推进。”这一方案为乡村治理提供了新思路,通过数字化手段提升治理效能,促进乡村产业发展,正是为了更好地满足人民群众对美好生活的向往,践行习近平经济思想中关于推动数字经济与实体经济融合发展的要求。

(四)总书记的社区足迹

7月14日,团队沿着总书记的足迹,来到全国文明村镇于都县梓山镇潭头村,感受城镇化和乡村振兴的互促互生。在潭头村新时代文明实践站,团队开展了商业供销调查,观察文明积分制管理办法,感受当地村政府矛盾纠纷调解、普法宣传、法律援助的高效、多元与精准。走进于都长征源宣讲团成员、村民孙观发老先生家中,交谈“总书记到我家”的经历。5年来,潭头村累计接待游客超500万人次,2024年村集体收入较2018年增长40余倍,团队从村民安居乐业的笑容中感受到老区乡村精神风貌、人居环境、生态环境、社会风气的焕然一新。

五、直播助农,温情联结:指尖连田间,青春助增收

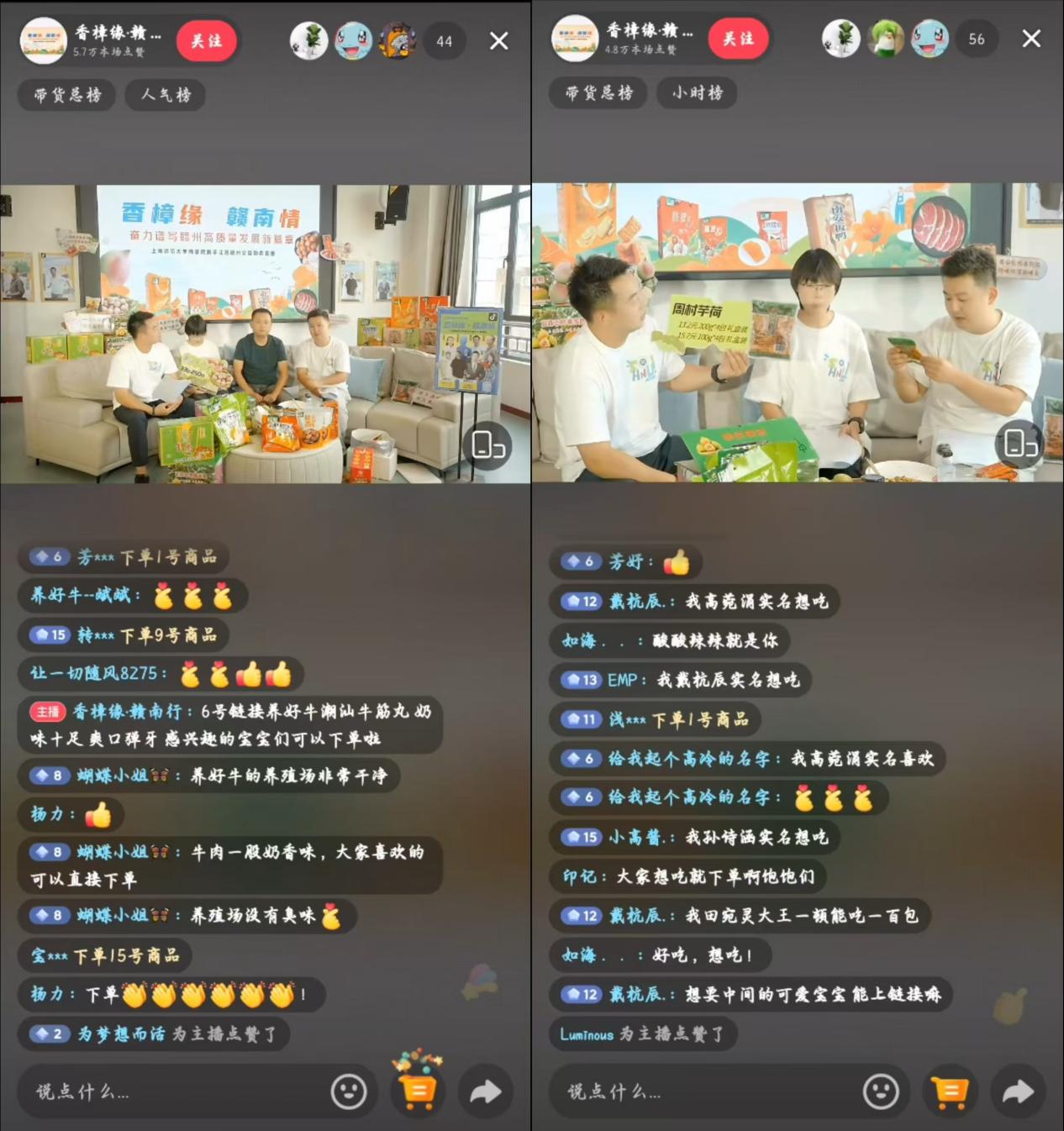

“家人们看过来!这是赣州鹰嘴桃,甜过初恋!”7月13日下午,抖音直播间里热闹非凡。商学院团委书记曹耀文、辅导员洪宸与学生主播们一起,为赣州特产“代言”。

这场“香樟缘・赣南情”公益直播,筹备历时数日。团队深入果园、加工厂,挖掘鹰嘴桃、冬蜜、南安板鸭等产品的故事:周村芋荷的客家腌制工艺,信明科技脐橙酥的72次改良史……直播中,主播们将这些故事娓娓道来,观众互动热烈。数据显示,直播累计观看超618人次,点赞量破9万,不少网友留言“想实地看看”。“这不仅是卖货,更是架起城乡沟通的桥。”团队表示,未来将持续深化校地合作,让更多赣南好物走出大山。此次直播助农活动,是运用数字经济手段促进农业产业发展、助力农民增收的有益尝试,践行了习近平经济思想中关于促进数字经济与实体经济深度融合的要求,为乡村振兴开拓了新路径。

六、红迹寻根,初心传承:回望峥嵘岁月,汲取奋进力量

革命理想高于天,红色基因是我们前进的动力源泉。7月12日至14日,团队循着红色足迹,在历史深处汲取前行力量,深入学习习近平总书记关于传承红色基因、赓续红色血脉的重要论述。

在南方红军三年游击战争历史陈列馆,1934至1937年的斗争史料震撼人心;七三一部队罪证陈列馆的暴行展示,则让师生深刻体会“落后就要挨打”的教训。这些历史场馆承载着革命先辈们的奋斗历程,是传承红色基因的重要载体。

陈毅旧居里,“腰间藏金条”“火笼送电池”的故事,展现着革命者与群众的鱼水情;麻芫村红三军团二师五团团部旧址,红军指战员留下大量宣传马列主义和建设革命政权各项方针政策及进行战斗动员的标语口号,见证着红军唤醒和动员群众、鼓舞斗志、瓦解分化敌军的宣传智慧;中央红军长征出发纪念馆内,谢志坚烈士的草鞋鞋尖绑着未婚妻绣的绣球,让“长征精神”具象可感。商学院副院长崔百胜在陈毅旧居廉政讲堂讲授《乡村振兴与共同富裕》时强调“红色教育不是走过场,是要让青年知史爱党。”学生关博文则以创新案例诠释“青年担当”,让红色基因在青春中传承。这些珍贵的历史遗迹与故事,生动诠释了党的初心与使命,激励着师生们传承红色基因,为实现中华民族伟大复兴而努力奋斗。

11天的实践,从赣南红土到闽北青山,上海师范大学商学院师生行程1200余公里,完成产业调研报告10余份、达成直播助农订单数百笔,确立校地合作意向2项。“三下乡”实践活动是商学院习近平经济思想专论课程“第二课堂”的重要组成部分。活动整合校内外优质资源,构建全方位、多层次、宽领域的大思政育人新格局。围绕“理论宣讲、社会调研、实景课堂、行走课堂”等专题,引导学生把课程理论学习同了解中国国情和当代中国实际联系起来,把学习的具体目标同民族复兴的宏大目标结合起来,将“个人梦”的“小我”融进“中国梦”的“大我”。用有灵魂、有温度、接地气的话语体系,传播中国声音,讲好中国经济发展的红色故事,让大学生深刻领悟所处时代赋予历史使命,实现个人志向与国家发展同频共振。

“三下乡”并非终点,而是青春服务乡村的起点。未来商学院将持续深化校地合作,发挥学院多学科优势,让商科青年智慧扎根乡土,让乡村振兴的画卷更加绚烂。学院将继续组织师生深入学习习近平经济思想,将其全面贯彻到乡村振兴实践中,为实现农业农村现代化贡献更多智慧与力量。